みなさんこんにちわ。fractaleの精神看護担当のmizuki@おぬです。

2ヶ月に1回やってくるこのコーナー「精神看護を読んで勝手に感想文を書こう!!」。

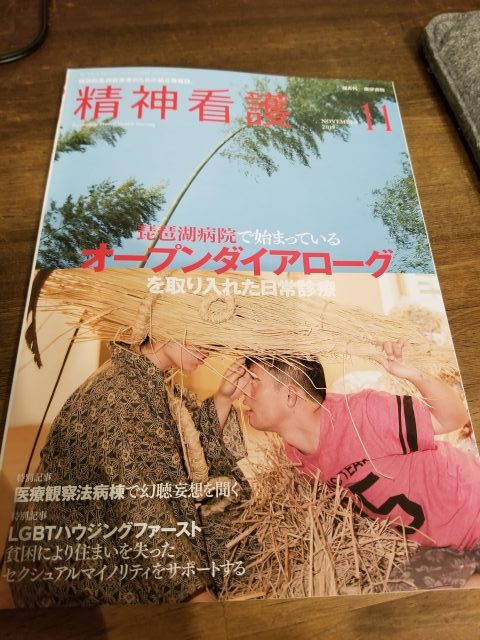

そんなわけで、今回は精神看護11月号。

あんまり書くとネタバレになるし、かと言ってなにも書かないと何を言ってるのかわからないのがこの感想文。ちなみに子供の時から感想文は苦手です(笑)

まずは「琵琶湖病院で始まっているオープンダイアログを取り入れた日常診療」から。

診療って言うので、医師がどのようにオープンダイアログを取り入れ診療しているかという内容。

最近注目されてるオープンダイアログって、なかなかできないものだなって思ってます。時間がたくさんあって、業務も少なく多職種が集まれる機会ってなかなかないじゃないですか。退院支援って必ずやってましたが、患者さんもスタッフもちょっといつもと違う雰囲気で話すから、なかなか本音が出ない。患者さんの本当の気持ちとかは夜勤中の真夜中に寝れない患者さんが看護師相手に話してくる感じがあって。その情報を多職種で共有し、そこからさぐりながら本人の退院の意思を確認していくみたいな。一朝一夕ではできないものです。著者の村上純一先生も話されてますが、最初はパワー型で患者さんをどんどん入院させてたと。しかしあるとき自分がしんどくなっていることに気が付き、さらには患者さんが「病院が安心できる場所ではなくなった」と話したと。そのあたりから患者さんのニーズを捉えようとした結果、オープンダイアログに出会ったと。

なんかこれ、すごく素敵な話だなって思ったんです。最近僕が歳をとったせいか、自分の正義を貫くより、相手の本心はどこにあるのだろうかと考えられるようになったんです。もちろん歳のせいだけではなく、こういう雑誌や様々な勉強会でオープンダイアログを知ったりした結果だとは思うんですが。自分のやりかたが正しいと思って、そればかりやってると、実は相手のニードを満たしていないときがあるんですよね。そのニードを見誤ったりすると結果相手も自分も望んでいないゴールに辿り着いてしまう。

その中の事例であった、「外で過ごすのが好きな人」はなんだかとても精神科らしいなと思いました。だって「外で寝て過ごす」ことって、普通に考えればおかしいし、それがものすごい精神状態の悪さだと思うんだけど、本人のニードを満たす意味ではそれが正解(正解という言葉はおかしいけど)になる。いやはや、なるほどなと思いました。

あと後半に先生への質問コーナーがあるんだけど、その答え方がまたすばらしい!!さすが精神科医って感じの返し方。なんか穏やかな中にもとても熱い思いのある返答が多かったです。とても人柄が出てました。

その後、村上靖彦先生の「医療観察法病棟で厳格妄想を聞く」って話。「在宅無限大」の著者の村上先生が患者さんと対話をするんだけど、医療観察法病棟ってあそこの病院だよね?とか思いながら読んでました。患者さんは精神科病院にいそうな幻覚妄想状態の患者さん。その中でもOTさんの関わり方がおもしろかったです。患者は妄想の世界で必死に戦っている。でもそれでも敵だけではなく味方も増えていることの気づきと、その環境を作るスタッフが内服のコンプライアンスを高める、そして治療効果が高まるんだろうなと思いました。

今回面白かったのが、後半の塩月玲奈先生の連載から、やたらと腸閉塞だの腸管イレウスの話が出てくるところ(笑)偶然なんだろうけどMSEの検討事例も大腸イレウス(笑)それだけ重要なんだよね。それにしても低栄養状態での下腹部の膨らみはとても興味深かったです。難しいんですよね。だって下腹部がぽこんとしてても、それが便だと決めつけにくい患者さんもいますからね。アセスメントは大切だなと。またフィジカルアセスメントもとても重要ですよね。

山下隆之先生の精神科初心者の方向けの「やったほうがいいこと、やらないほうがいいこと」は仕事に慣れ始めるとやってしまいそうな事や気持ちが書いてあります。自分も最初はこんなことやってたな〜とか。仕事に慣れてきたときって基本を忘れがちですよね。僕はナースステーションの窓はめっちゃ閉めますけど(笑)

そんなわけで。もちろんほかのものもすべて読みましたよ。

「精神科看護は10年で一人前」って言葉が、なんだか印象的な精神看護11月号でした。

コメント