みなさんこんにちは。fractaleの中で一番終末期に近いmizuki@おぬです。

さて、2019年10月26日から大阪へ行ってきました。

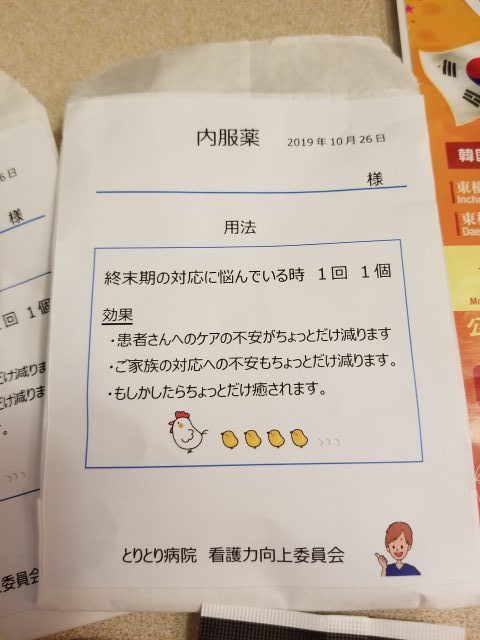

今回の大阪は鳥ボーイさん(@Bird_s13)が主宰されている看護力向上委員会で行われた、ナースの大森ちゃん(@lemoned_nurse)と鳥ボーイさんのイベント「2人のトークショー~領域を越えた終末期のあり方~」に参加させていただきました。

お二人とは大阪に行くたびに必ずお会いしている感じで、そんなふたりがイベントをやるって聞いて「おおっ!」と思ったけど、自分が経験したことのない終末期・・・。さて、これ参加して参加して理解できるところあるのかなって不安を抱えながらの参加でした。

色々事情があって、遅刻して会場に到着(大阪までの行程については別記事で)。申し訳なかったです。ところが、僕の到着後から始めていただき、最初から聞けました。

お二人の自己紹介後、始まったわけですが、僕は始まってすぐにずっと頭が混乱してたのね。それはクリティカルケア領域で働かれている鳥ボーイさんと、緩和ケアで働かれている大森ちゃんとのトーク。この二人両極端の立ち位置にいるんじゃないかと。クリティカルケアは命を守るためにケアをするイメージ。たとえばいま救命処置をしても予後2日ぐらいと診断されることがあるじゃないですか。そこで緩和ケア?みたいな。それよりもやるべきケアがあるんじゃないかと。大森ちゃんのいる緩和ケア病棟はそんなクリティカルなことではなく、疼痛コントロールとかがメインで、家族や本人の葛藤などが渦巻く環境ではないかなと。この2つの環境、全然違いません??

鳥ボーイさんからの説明で、最近はICUなどでも緩和ケアを取り入れるようにガイドラインが出たとのこと(https://www.jaccn.jp/guide/pdf/EOL_guide1.pdf)。

もはやこのあたりで僕の頭が限界になってきた。待ってよ!そもそも緩和ケアはクリティカルケア領域よりは長い期間家族、患者と関わる時間があるだろうけど、クリティカルケア領域だともう目の前の命を救うために必死にケアする看護師が、どう患者、家族と関わるのさ!!って。

ただ、このときに鳥ボーイさんがとある患者家族との関わり方の一例を話していただき、なるほど、家族との関わりもクリティカルケアでは重要なんだなと。ちょっと頭の混乱が治まりました(笑)

緩和ケアは緩和ケア領域で終わるわけではなく、予後の見通しが悪い場合、最初から治療と並行しながら行われるということも初めて知りなるほどなと。

そして大森ちゃんの話していた「死への受容って誰もができないんじゃないか」という話はとても勉強になったな。確かに誰も死というものを受容できるはずはないよね。

それでもそれでも、まだ僕の頭が混乱したのは、やはり緩和ケア病棟のケアの仕方、クリティカルケア領域でのケアは違うんじゃないかと。家族ケアに関しても、例えば何度も家族が面会に来て、徐々に看護師と家族、看護師と患者、患者と家族の関係が構築されるというのを、緩和ケアでなくとも実感している僕は、その「徐々に」という作業の期間が長いわけですよ。20日間とか2ヶ月とか。一般病棟でもそんなに長い時間を家族、患者と共有できないと思うんですよね。この時間の共有こそがとても大切だと思うんです。次第に疼痛コントロールも効かなくずっと痛みを訴えるがん性疼痛の患者をケアする看護師、その状態を見て状態の受け入れる家族(受け入れてないとしても、現状を知ってもらえる)が痛みをどうにかしてあげてと看護師に伝えたり。もちろん家族が一切来ないっていう場面もあるだろうし、いろいろあるとは思うんだけど、緩和ケアの特徴がどうもクリティカルケア領域に入れることができるとは思えないんですよね。

このあたり、自分はもっと勉強しないとなと思いました。

あとは大森ちゃんの話てた「受け入れのよい家族も注意してケアしないといけない」ってこと。本当はつらい気持ちにあるんじゃないかとか、現状を理解できていないのだろうかとか。また患者の年齢によっても家族ケアは違うって話もなるほどなと思いました。

その他にもデスカンファレンスの話も聞き入ってました。

お二人のトークがとても軽快で、そしてとても良いところを突く内容なんですよ。本当に時間が短くてあっと言うまで終わってしまいました。

お二人がご覧になるかわかりませんが、ちょっと質問があります。

○鳥ボーイさんへ

鳥ボーイさんが家族との関わり方の事例は、自分のクリティカルケア領域での看護ケアの考えを変えてくれた事例でした。ありがとうございました。「救急・集中ケアにおける終末期看護プラクティスガイド」も策定され、クリティカルケア領域で緩和ケアをどう行うかとてもむずかしいところだと思いますが、ハード、ソフトの面で足りないものはなんでしょうか。例えば公認心理師など心理に携わる専門職が入ってもよいとは思うんですが、連携は難しいんでしょうか。また鳥ボーイさんの行った家族との関わり方のように、他の看護師はどのような関わり方があるか、なにか印象的な関わり合い方があれば教えて下さい。

○ナースの大森ちゃんへ

すべての領域を経験された大森ちゃん。それぞれの領域の特性を理解されているからこそ、本当に話が奥深くとても勉強になりました。ありがとうございました。そこで質問なのですが、緩和ケアを今後どのようにより極めていきたいですか?また領域の違う看護師に、緩和ケアについて「これは知ってほしい」みたいなことがあれば教えてほしいです(転入、転棟時の申し送りのポイントなどでも良いです)。

本当に勉強になるイベントでした。ぜひ次回も開催していただけるとうれしいです!!

ありがとうございました。

コメント